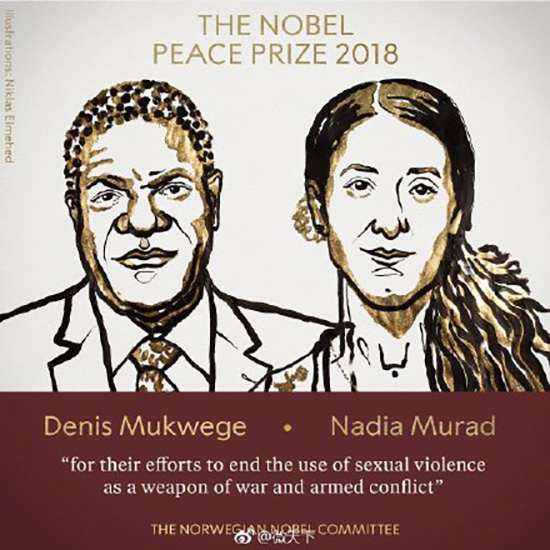

在1998年《罗马规约》将性暴力列入战争罪和危害人类罪的第20年,联合国安理会决议将性暴力列为战争罪的第10年,Me Too全球反性侵运动发起一周年之际,2018年的诺贝尔和平奖被授予两名反战时性暴力人士——刚果(金)的德尼·慕克维格医生和伊拉克的雅兹迪族女青年纳迪亚·穆拉德,使得“战时性暴力”问题成为全球关注的焦点。

“战时性暴力”已成全球灾难?

慕克维格是一名来自刚果(金)的妇科医生,在那里,他长期投身于战时性暴力受害者的治疗工作,救助了数以万计的战时性暴力受害者。慕克维格反对将性暴力作为战争武器使用,并一再谴责大规模强奸罪行的免罚现象,还多次批评刚果(金)政府对战时性暴力的纵容,为此曾险遭杀身之祸。纳迪亚则是一名来自伊拉克的战时性暴力受害者,出身于雅兹迪族的她于2014年沦为极端组织“伊斯兰国”的性奴,惨遭折磨,在逃脱后她选择站出来向国际社会公开讲述自己的受害经历及她所见证的暴行,为广大雅兹迪人尤其雅兹迪性暴力受害者发声,积极争取国际社会对雅兹迪人的救助和安置。

从两人的经历来看,两人均为反战时性暴力工作投入了极大的勇气和热忱,诺贝尔和平奖的授予是对他们种种努力和奉献的肯定,但同时也引发了一个值得人深思的问题:战时性暴力为何被如此被关注和强调?

不可否认,在Me Too这股席卷全球的反性侵浪潮的推动下,性暴力问题在全球范围内越来越受到关注。近年来,随着非洲和中东地区的内战此起彼伏,战时性暴力情势也变得愈加严峻,大量女性弱势群体被武装势力强征为“性奴”,集体性暴力现象屡见不鲜。施暴者蓄意将年轻女性、女童甚至女婴挑出来囚禁、实施酷刑、强奸,并进行公开贩卖,试图通过这种手段从精神上来打击和羞辱“对手”。

联合国难民署2003年报告表明,塞拉利昂接受调查的难民家庭中有94%的女性惨遭包括强奸、酷刑和性奴役在内的性暴力;1994年卢旺达大屠杀期间有25万到50万女性被强奸。在中东地区,极端组织“伊斯兰国”利用性暴力对少数族群和异教徒进行打击和恐吓。自2014年8月开始,“伊斯兰国”对雅兹迪族人展开残酷的袭击,将数千名雅兹迪年轻女性强征为“性奴”,并进行贩卖交易,赚取的收入用来发放军饷。据反人口贩运数据协作组织(CTDC)在2018年9月公布的全球数据,其匿名收集的5万多名人口贩卖受害者中有超过七成是女性。

从这些冲突地区与国家的人道主义情势来看,“性暴力”问题,尤其是“战时性暴力”问题确实已经发展成为了一种威胁人类安全的重大隐患,须引起国际社会的重视。但也必须看到,这种残酷的性暴力问题目前仍主要集中发生在冲突和战乱频发的地区与国家,尚未外溢到其它非战乱地区与国家,在全球尚不具有普遍性。

反对“战时性暴力”背后的其他考量

既然“战时性暴力”问题在全球尚不具有普遍性,那么为何西方社会这次会通过诺贝尔和平奖将战时性暴力问题凸显出来呢?除了表彰慕克维格和穆拉德二人的努力和贡献,表明对“战时性暴力”问题的重视,迎合当下的全球性反性暴力浪潮之外,是否还存在别的政治考量呢?答案是肯定的。

首先,其明显的政治动机是通过增加“战时性暴力”罪行的社会曝光率来提高人们对这种残酷罪行的认识,防止此类暴行和战争的再现。正如挪威诺贝尔委员会主席安德森所说:“如果我们想让人们说‘不要再打仗’,我们就必须展示战争有多么残酷”。

其次,为困扰自身已久的难民问题寻找别的解决之道。“战时性暴力”受害者本身就隶属于难民这一大类群体,在日益严峻的全球性难民危机情势和西方世界日益紧缩的难民政策双重背景下,西方社会借诺贝尔和平奖这一国际性舆论舞台把“战时性暴力”问题上升到全球性高度,在某种程度上也是为解决让他们束手无策的难民问题铺路,意图将这个棘手的难民“包袱”甩向签署了2016年《难民和移民问题纽约宣言》的广大非西方国家,甚至甩回难民输出国。诚如安德森所言,此次授奖“部分是为强调性暴力的意识,但深层目的是倡导各国自己承担责任,社会共同承担责任,国际社会共同承担责任”。而且,在特定情况下,西方国家还可以借此来攻讦不愿接受难民的国家。

最后,将反“战时性暴力”人士推上诺贝尔和平奖舞台进一步强化了战时弱势群体受害者与武装势力之间的对立性角色,既引起了国际社会对“战时性暴力”问题的广泛关注,也彰显了极端主义和地区武装势力的反人道性和和非正义性,这在某种程度上也为西方国家对一些地区冲突的军事介入提供合法性依据。

尽管此次诺贝尔和平奖具有复杂的国际政治背景,但我们不可否认“战时性暴力”罪行的危害性,它不仅对受害者的身心造成了毁灭性的打击,甚至还成为了极端分子进行种族压迫和种族灭绝的工具。面对这种残酷的性暴力问题,国际社会有责任也有义务来共同应对。

更多精选报道尽在多飞网